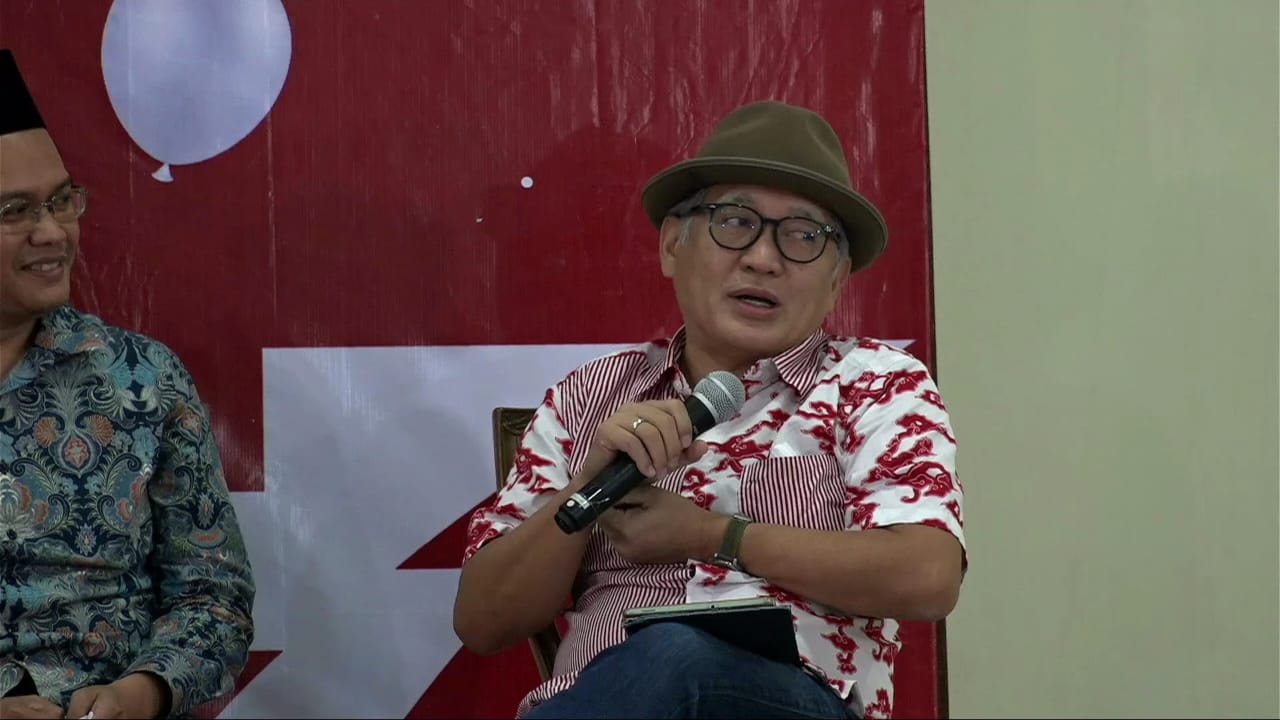

Human Right Watch Indonesia memandang Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan salah satu induk terjadinya diskriminasi agama di Indonesia. Dalam acara refleksi kemerdekaan yang diadakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) pada Rabu (16/8) di Bogor, Andreas Harsono, Peneliti Human Right Watch Indonesia menyoroti penerapan pasal penodaan agama yang dibuat pada masa Presiden Soekarno yaitu Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kerap menciptakan situasi diskriminatif terhadap kelompok minoritas, khususnya warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Penetapan tersebut, menurut Andreas menjadi landasan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Ahmadiyah dan seolah menjadikan tafsir agama mayoritas sebagai satu-satunya tafsir yang benar.

“Inilah yang menjadi dasar dibuat SKB anti ahmadiyah tahun 2008” ujar Andreas

Hal itu terjadi karena ketidakjelasan dari Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal itu menyebutkan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Bila ada orang yang melanggar aturan ini maka akan diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu melalui Surat Keputusan Bersama (“SKB”) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Bila yang melanggar adalah organisasi atau aliran kepercayaan maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan atau menyatakan aliran terlarang organisasi atau aliran itu setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila, setelah tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menjadi dasar larangan terhadap keyakinan, pengamalan, dan seluruh aktivitas penganut aliran yang dituduh sesat. Imdadun Rahmat berpendapat bahwa pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengandung ketidakjelasan tafsir.

Kata “di muka umum” dari Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bersifat multitafsir dan memberikan peluang yang besar kepada aparat negara maupun masyarakat untuk melakukan intervensi berupa pelarangan keyakinan. Selain itu, negara juga cenderung bertindak diskriminatif terhadap agama, aliran agama, dan keyakinan minoritas lainnya yang dianggap sesat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melarang aktivitas atau kegiatan aliran agama yang dianggap “menyimpang”, misalnya aliran Ahmadiyah, Syiah, dan aliran spiritual lain, yang dianggap memiliki keyakinan dan pemahaman berbeda dengan ajaran-ajaran pokok agama.

“UU yang di negara lain dikenal sebagai blasphemy law, yang seharusnya hanya melarang penghinaan terhadap agama ini, ternyata juga mengandung pelarangan penafsiran agama yang dianggap penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama,” kata Imdadun.

Sebelumnya, Jemaat Ahmadiyah sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan Jemaat Ahmadiyah disidangkan pertama kali pada 25 Agustus 2017 dan dilakukan 13 kali persidangan. Dalam permohonannya, pemohon menyatakan frasa penodaan agama dalam pasal 1, 2, dan 3 UU PNPS bersifat multi tafsir.

Akibatnya hal tersebut seringkali dimanfaatkan untuk menutup tempat ibadah Ahmadiyah. Hal ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada 23 Juli 2018 MK memutuskan menolak seluruhnya permohonan jemaat Ahmadiyah dan menyatakan bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Hakim MK menyatakan, Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 45.